La prova che avrebbe potuto condurre a individuare i colpevoli della strage di piazza Fontana c’era già il 12 dicembre, ma fu fatta esplodere. Due bombe erano state piazzate quel giorno a Milano: una nel salone centrale della Banca Nazionale dell’Agricoltura, l’altra nella sede della Banca Commerciale Italiana di piazza della Scala. La prima scoppiò alle 16.37, provocando 17 morti e 88 feriti, la seconda rimase invece inesplosa. Era dentro una borsa nera che un impiegato della banca aveva trovato nel pomeriggio e consegnato alla direzione. Un attento esame dell’ordigno avrebbe permesso di scoprire indizi utili per la ricerca degli esecutori. Ma alle 21.30 fu fatto brillare dagli artificieri della polizia, eliminando così qualsiasi elemento utile per le indagini.

Palazzo della Banca Commerciale in piazza della Scala a Milano. Ottobre 2009

“È stato il primo depistaggio”, commenta oggi l’avvocato Guido Calvi a Lumsanews, che difese Pietro Valpreda, uno dei primi sospettati della strage poi rivelatosi innocente, “lì c’erano tutte le prove: c’era la borsa, la cassetta Juwel, gli esplosivi. C’erano tutte le tracce per individuare i responsabili. Fu una decisione ‘inopportuna’, presa per cancellare ogni prova”.

Le azioni per ostacolare la ricerca della verità proseguirono. Nelle 24 ore successive alla strage la polizia fermò più di 150 persone per accertamenti, tutte appartenenti a gruppi anarchici o di estrema sinistra. Pista che poi si rivelò sbagliata. “Nel 1969 in Italia c’erano stati 20 attentati gravissimi”, continua l’avvocato Calvi, “che non avevano provocato morti, ma che avevano destato forte allarme: la bomba alla stazione di Milano, all’università, alla cassa di risparmio, sui treni. Tutti attentati addebitati agli anarchici. Ma il risultato degli accertamenti svolti dalla magistratura è che 18 di quei 20 erano da attribuire a esponenti dell’estrema destra fascista”.

Tra coloro che vennero fermati i giorni successivi alla strage, c’era anche Pietro Valpreda, appartenente al Circolo Anarchico 22 marzo. “È lui l’uomo che hai accompagnato alla banca e che aveva in mano una borsa nera?”, chiese il giudice Vittorio Occorsio al tassista milanese Cornelio Rolandi. “Sì”, gli rispose durante il riconoscimento in cui, oltre a un Valpreda spettinato, c’erano quattro agenti di polizia rasati di fresco e ben vestiti. “È sicuro?”, incalzò il magistrato. E Rolandi: “Se non è lui, qui non c’è”. Ma il questore di Milano, Marcello Guida, aveva già mostrato a Rolandi una foto del sospettato prima del confronto, influenzando così il giudizio del testimone.

Pietro Valpreda durante l’interrogatorio del 1969

Alla pista anarchica ben presto se ne affiancò un’altra, quella nera. Il 15 dicembre, a Vittorio Veneto, il professor Guido Lorenzon svelò agli inquirenti che un editore-libraio di Castelfranco Veneto, Giovanni Ventura, gli aveva confidato di essere fra i dirigenti di una organizzazione politica con un apparato paramilitare, che si richiamava ai principi della cosiddetta repubblica di Salò. Rivelazioni che portarono a individuare una rete di cui facevano parte Franco Freda, procuratore legale di Padova, e Guido Giannettini, giornalista e collaboratore del SID – i servizi segreti italiani dell’epoca.

Giovanni Ventura durante il processo per la strage di Piazza Fontana, Milano, nel 1969

Le indagini sulla strage s’infittivano, restringevano il cerchio degli indiziati e confermavano le collusioni fra settori degli apparati dello Stato e del terrorismo di estrema destra. Ma erano destinate a subire una battuta d’arresto. Nel 1972 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano chiese, e ottenne, il trasferimento del procedimento ad altra sede giudiziaria per motivi di ordine pubblico e legittimo sospetto. Cambiamento che significava dover riavviare l’intero procedimento praticamente dall’inizio. “Ci mandarono a Catanzaro pensando che lontano da Milano la vicenda potesse trovare soluzioni più ambigue”, racconta l’avvocato Calvi. “Si disse che il capoluogo lombardo era una città ingovernabile e che non si potesse fare un processo sereno: sciocchezze. Queste persone non capivano che la magistratura italiana, indipendentemente dal luogo, era di grandissima qualità”.

A Catanzaro, una grande palestra venne trasformata in aula di giustizia. Il processo fu celebrato con il rito dell’istruttoria formale, e non con il dibattimento in contraddittorio, che sarà invece introdotto dopo il 1989. Ciò voleva dire che gli imputati erano interrogati direttamente dalla Corte d’Assise, in particolare dal presidente Pietro Scuteri. Persona che Freda non rispettò mai. “Mi sembra che il Presidente non conosca gli atti di questo processo”, rispose al giudice quando gli chiese informazioni riguardo all’acquisto di cinquanta timer che sarebbero stati utilizzati nella pianificazione delle stragi. A quel punto, Freda si girò e si allontanò per prendere e mostrare i verbali dei precedenti interrogatori – in cui raccontava di averli ceduti a un improbabile capitano Hamid. Ma al suo ritorno il presidente lo riprese. “Freda, mi deve chiedere il permesso per allontanarsi, non può fare come vuole”. E l’imputato rispose in modo irriverente: “Presidente, ho i capelli bianchi, non sono più un bambino” (al minuto 28: video). Un comportamento che tenne lungo tutto il processo. “È tutto un essere protagonista. È tutto studiato nei movimenti, nel tono della voce, nelle frasi ricercate”, racconta a Lumsanews la giornalista Raffaella Fanelli, che di recente lo ha intervistato. “Ho parlato con tantissimi stragisti e serial killer, Freda è una persona molto particolare: il tono aulico, i ragionamenti sofisticati e il modo in cui espone sono da attore”.

Franco Freda nel 1977 durante il processo a Catanzaro per la strage di piazza Fontana

Nel teatro del processo a Catanzaro, l’avvocato padovano recitò la sua parte insieme a Giannettini. Ne è un esempio il confronto che la Corte d’Assise chiese sui resoconti che il giornalista inviava al procuratore legale di Padova riguardo a personaggi della sinistra veneta. Freda negò qualsiasi contatto, mentre l’altro confermò gli scambi. Una scena convincente, ma, come disse il giornalista Pietro Ottone, il loro era solo un “tentativo di confondere le acque, dimostrare alla Corte che non erano un’associazione a delinquere. Soltanto fumo agli occhi” (al minuto 16: video).

A sinistra il giornalista collaboratore del SID, Guido Giannettini, mentre a destra Franco Freda. I due parlano durante il processo a Catanzaro del 1977

La Corte d’assise non si lasciò tuttavia confondere. Condannò all’ergastolo Freda, Ventura e Giannettini, ritenuti gli organizzatori della strage. In appello, però, venne ribaltato il giudizio e il 27 gennaio 1987 la Cassazione rese definitive le assoluzioni per strage, condannando soltanto alcuni esponenti dei servizi segreti italiani (il generale Gianadelio Maletti e il capitano Antonio Labruna) per aver depistato le indagini.

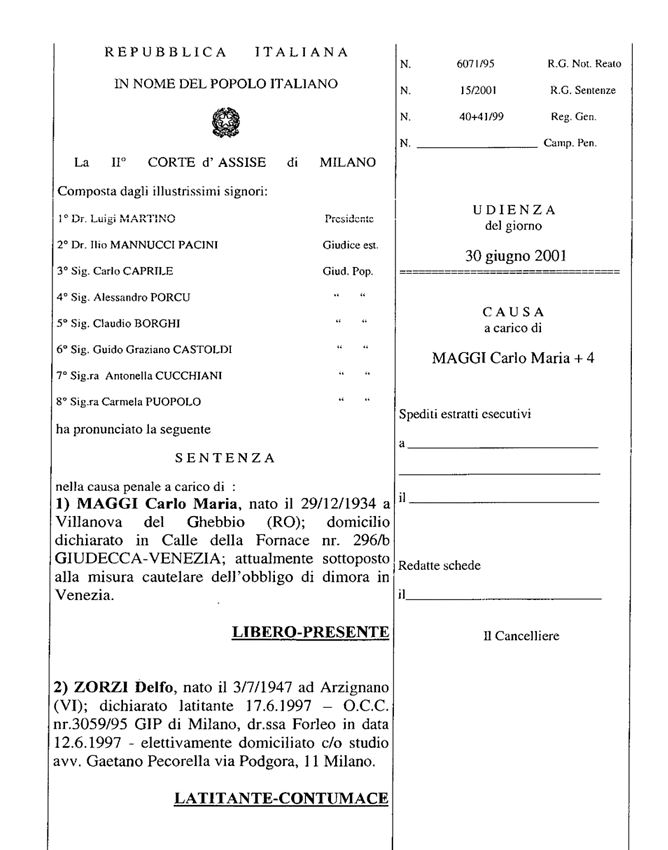

Ma la storia di un processo durato 36 anni non era ancora destinata a concludersi. Grazie all’applicazione delle leggi sui pentiti, negli anni Novanta crebbe il fenomeno della collaborazione di ex-militanti dell’area della destra eversiva. Il giudice Guido Salvini raccolse importanti dichiarazioni da Martino Siciliano e Carlo Digilio, ex neofascisti di Ordine Nuovo, che confessarono il proprio ruolo nella preparazione dell’attentato del 1969 e indicarono altre persone coinvolte. Il 30 giugno 2001 furono condannati all’ergastolo Delfo Zorzi (come esecutore), Carlo Maria Maggi (come organizzatore) e Giancarlo Rognoni (come basista). Sentenza che tuttavia venne ribaltata nel giudizio d’appello, confermato poi dalla Cassazione, che ritenne non attendibili parte delle dichiarazioni di Diglio. “Non ci si deve sorprendere”, commenta a Lumsanews il giudice estensore della sentenza del 2001, Ilio Mannucci Pacini. “Gli stessi dichiaranti possono essere ritenuti attendibili o meno nei diversi processi”. Quanto riferito dal collaboratore di giustizia fu infatti poi utilizzato nel 2017 dalla Corte di Cassazione per la condanna all’ergastolo di Carlo Maria Maggi in relazione ai fatti di piazza della Loggia.

Sentenza della Corte d’Assise del 2001 che si occupa, tra l’altro, della strage di piazza Fontana

Sulla valutazione dell’attendibilità dei testimoni incisero diversi fattori. La distanza temporale dai fatti, “perché Digilio e Siciliano sono stati due dichiaranti che hanno riferito su circostanze apprese 20 anni prima”, ma anche l’emergere di elementi che permisero di riscontrare fatti narrati in precedenza. “Una delle indicazioni più significative di Digilio in relazione alla strage”, spiega il giudice Mannucci Pacini, “era l’esistenza di un deposito dove veniva tenuto l’esplosivo. Proprietario era Giovanni Ventura e si sarebbe dovuto trovare nel comune di un paese del trevigiano. Quel casolare, tuttavia, non fu mai individuato nel corso delle indagini”. E il mancato rinvenimento portò la Corte d’Assise d’Appello a non tenerne conto. Ma in seguito emersero delle novità. “Alcuni anni dopo”, racconta Mannucci Pacini, “grazie alla testardaggine di qualche ufficiale di polizia giudiziaria che aveva fatto delle verifiche sui documenti sequestrati a Giovanni Ventura, emerse che questi aveva contattato un avvocato civilista trevigiano per un contratto di affitto di un casolare. Elementi che confermavano l’esistenza in capo a Ventura di una struttura. Se quei documenti fossero emersi prima, il giudizio sul mancato riscontro sarebbe stato diverso”.

Seppur con qualche lacuna, i processi sono infine arrivati ad accertare alcune verità. La sentenza della Corte di Cassazione del 2005 ha affermato che la strage di piazza Fontana fu realizzata dalla cellula eversiva di Ordine Nuovo capitanata da Franco Freda e Giovanni Ventura, non più processabili in quanto assolti con sentenza definitiva nel 1987. Ma ha anche stabilito che le spese processuali fossero a carico dei parenti delle vittime. “Sentenza in parte prevista”, chiosa l’avvocato dei familiari delle vittime Federico Sinicato, parlando a Lumsanews, “perché già veniva da una pronuncia di appello che aveva ribaltato la condanna all’ergastolo comminata dalla Corte di Assise di Milano in primo grado”. L’avvocato Sinicato precisa però che le spese “sono state fortunatamente assunte in proprio dallo Stato, perché il ricorso in Cassazione era stato presentato anche dalla procura generale”, e quindi “non sono state fisicamente pagate dai familiari delle vittime”. Uno Stato, quello italiano, che attraverso alcuni dei suoi apparati ha partecipato ai depistaggi e che poi ha risarcito chi li ha subiti. “Non mi sorprendo che lo Stato con una mano tolga e una mano dia”, commenta Sinicato, “perché si modifica nel corso del tempo nei suoi vertici e decisioni. La politica è questo. Che possa aver contribuito 50 anni fa a determinati eventi e oggi se ne faccia carico, fa parte della Storia”.

Ma la presenza di apparati deviati dello Stato non ha scoraggiato i familiari delle vittime nella lotta per la ricerca della verità, nonostante il passare del tempo. “I familiari che ho conosciuto negli anni ’90 avevano avuto le grandi delusioni del processo di Catanzaro. Erano titubanti, preoccupati, nervosi per i risultati. Ma quest’ultimo processo ha chiarito tanti aspetti, anche senza arrivare alla condanna degli imputati, e li ha resi più consapevoli del ruolo che avevano avuto”. E soprattutto di quello che volevano ottenere. “Non sono mai stati alla ricerca di vendette o condanne, ma alla ricerca del perché. Perché i loro, padri, fratelli, genitori fossero stati trucidati all’interno di una banca senza che avessero colpe”. Risposte che nel corso del tempo la magistratura è riuscita a dare. “Il processo che si è concluso nel 2005 e la ricerca storica molte spiegazioni le hanno date. Oggi c’è maggiore consapevolezze e serenità nel guardare indietro a quel 12 dicembre”.