Se la giustizia italiana spesso è cieca, a volte è anche tragicamente sorda. Secondo il sito Errorigiudiziari, in Italia, tra il 1991 e il 2024, sono stati 31.949 i casi accertati di malagiustizia. In media poco meno di 940 l’anno. Una spesa per lo Stato che, tra indennizzi e risarcimenti, si attesta a 987 milioni 675 mila euro, una media di circa 29 milioni euro l’anno. Un drammatico bilancio, a quarant’anni dall’ingiusta condanna per associazione camorristica di Enzo Tortora, simbolo assoluto di cittadini perseguiti ingiustamente.

Dietro ogni numero c’è una vita spezzata: vittime come Enzo, Beniamino, Giuseppe, Angelo. Esseri umani la cui esistenza è stata rovinata non da condotte criminali ma da un errore dello Stato, riconosciuto troppo tardi. Vittime spesso della pressione mediatica, della fiducia incondizionata nella scienza forense, condannati dalla fallibilità di testimonianze che trasformano un innocente in un colpevole.

Anatomia di un errore: la strage di Sinnai

Annoverata tra gli ultimi casi di errori giudiziari più eclatanti, la storia di Beniamino Zuncheddu assomiglia a quella di tante altre vittime di malagiustizia. Dichiarato colpevole nel 1991 per l’omicidio di tre uomini, Zuncheddu ha trascorso 32 anni in carcere prima di essere assolto, per non aver commesso il fatto, nel 2024. L’accusa viene mossa da uno dei pastori sopravvissuti alla strage che, su pressione di un agente, suggerisce il nome di Beniamino. Dopo anni di calvario, nel 2021 ottiene la riapertura del procedimento e davanti alla Corte d’Appello di Roma vengono alla luce i primi “cortocircuiti”, definiti così da Mauro Trogu, avvocato della vittima, intervistato da Lumsanews. Per la difesa, il fallimento del caso Zuncheddu non è stata la sentenza ma l’indagine stessa. I magistrati “hanno cambiato direzione arrivando a nascondere gli atti d’indagine che puntavano verso la soluzione giusta”.

Nonostante la difesa avesse prodotto due consulenze tecniche per riaprire il caso, la Corte d’Appello di Roma ne ha accettate solo alcune, “mostrando la rigidità del nostro sistema giudiziario nel riconoscere come valida una prova ‘nuova’ in fase di revisione”, spiega Trogu. Zuncheddu ha poi dovuto subire la lentezza dello Stato, impreparato ad assumersi le proprie responsabilità . “Beniamino è stato messo alla porta senza un lavoro, una casa e un sostegno”, spiega l’avvocato. La pratica per l’indennizzo per ingiusta detenzione è molto lunga e il condannato per errore, come Zuncheddu, non ancora risarcito, rischia di vederlo “quando la sua vita è rovinata”.

L’errore giudiziario tra costruzione procedurale e storica

Se la Giustizia mira alla verità, l’errore giudiziario svela che talvolta la verità non è oggettiva ma una costruzione procedurale e umana, uno scontro tra verità processuale e verità storica.

Secondo Massimiliano Notarangelo, presidente dell’associazione UNDiViM, a difesa delle vittime di giustizia, l’errore spesso “si genera in fase di indagini preliminari, nella parte condotta dal pm”. “Spesso”, dice Notarangelo, “l’errore si genera con la unidirezionalità delle indagini, ovvero nell’innamoramento da parte del pubblico ministero di una tesi perseguita con insistenza, da difendere pubblicamente, specie quando i media si interessano al caso e fanno del pm un simbolo”. Tra le cause soprattutto la testimonianza umana, spesso considerata pilastro delle indagini. La maggior parte degli errori giudiziari nel nostro Paese si basa sulla falsa o imprecisa testimonianza. “La valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni”, spiega l’ex magistrato Marco Vannucci, “è una fase delicata che può essere influenzata dal tempo, dal luogo in cui si sono svolti i fatti, da possibili intimidazioni di terzi”. Una possibilità che trova conferma in numerosi casi italiani. Uno fra tutti la storia di Giuseppe Gulotta, indicato come colpevole di un duplice omicidio mai commesso.

Dunque, si riaccende il dibattito sulla necessità di un organo che supervisioni l’operato dei pm. Con la creazione di “un’Autorità esterna e indipendente si andrebbe a evitare che i magistrati continuino a giudicarsi fra loro in caso di denuncia di un cittadino”, afferma Notarangelo: “il modello potrebbe essere quello delle giurie popolari di Corte d’Assise, con giudici sorteggiati tra quelli operanti al di fuori del distretto di appartenenza dei giudicati”.

Il tribunale dell’opinione pubblica

La maggior parte dei casi ad alta risonanza mediatica produce quella che il giornalista del Post Stefano Nazzi ha definito “giustizia attesa”, la creazione di un’aspettativa sul risultato di una vicenda giudiziaria. “La grande pressione mediatica su alcuni casi ha l’effetto di guidare l’opinione pubblica. Ad esempio, sul caso Garlasco, abbiamo sentito e letto di informazioni né vere né verificate, smentite dai fatti, costruite su ipotesi spacciate per quelle della Procura”. Per correggere queste deformazioni occorre “maggiore attenzione da parte degli operatori di giustizia nell’assicurarsi che le notizie non escano prima che ne siano informate le parti”.

Dimostrazione che i media possono condannare una persona ancora prima di un processo è il caso di Enzo Tortora, accusato, da alcuni pentiti, di associazione camorristica. L’arresto di Tortora nel 1983 e la successiva condanna in primo grado nel settembre 1985 rappresenta per l’Italia un caso emblematico di abbaglio dello Stato. A prescindere dalle successive assoluzioni in appello e in Cassazione.

Ricorda Nazzi: “Ci fu un accanimento della stampa che quasi unanimemente si scagliò contro Tortora, ma per la verità ci furono anche giornalisti che iniziarono ad avanzare seri dubbi sulla sua colpevolezza, scalfendo la convinzione dell’opinione pubblica”. Per Nazzi, i media “dovrebbero sempre ricordarsi della presunzione di innocenza e non solo usare il condizionale”.

Dopo l’assoluzione c’è l’abbandono

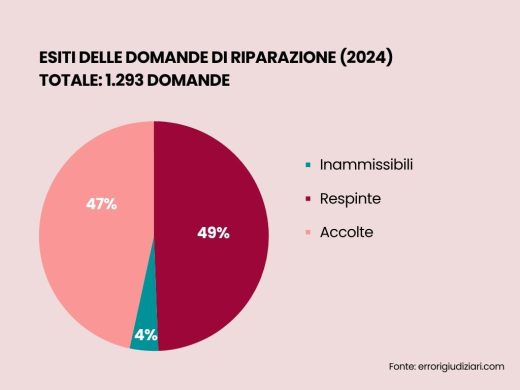

L’assoluzione dopo un’ingiusta detenzione non è la fine, ma l’inizio di una nuova lotta per la reintegrazione e il risarcimento. In questo vuoto lasciato dallo Stato agiscono le associazioni in supporto alle vittime. Ma, come sottolinea Notarangelo, “dovrebbe essere lo Stato a farsene carico con un nuovo automatismo: sei assolto? Lo Stato ti liquida subito, avendo come parametro somme adeguate ai disagi subiti”. Per questa ragione, dopo il caso di Zuncheddu, si è deciso di proporre una legge che porta il suo nome. Come spiega l’avvocato Trogu l’obiettivo “è la creazione di una misura di assistenza che possa consentire all’individuo di avere le risorse minime per vivere”.

L’ingiustizia italiana è un fenomeno trifase: si genera nelle indagini, si consolida nel giudizio e si cronicizza nella fase di riparazione. Lo Stato non può più considerare l’errore giudiziario come una fatalità umana da archiviare, ma ha il dovere di affrontarlo come un problema strutturale.