Lontano dall’inferno di Gaza, una guerra civile invisibile all’Occidente – ma non meno letale – tiene in ostaggio il Sudan da oltre due anni, minacciando la sicurezza dell’intera regione.

L’ultimo capitolo di un conflitto invisibile

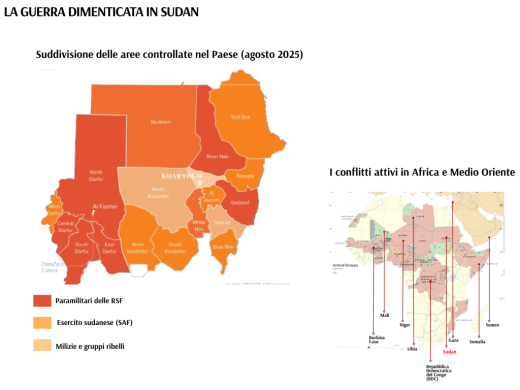

Da marzo 2025, le granate non piovono più sulla capitale Khartum, ma colpiscono ancora El-Fasher, città simbolo del Darfur. Nell’ultimo anno la situazione in Sudan è cambiata, ma non certo migliorata. La resa dei conti tra il generale Mohamed Hamdan Dagalo (appoggiato dai paramilitari delle forze di supporto rapido Rsf) e Abdel Fattah al Burhan (de facto capo dello Stato e comandante dell’esercito nazionale sudanese Saf), è in stallo sul campo di battaglia come sul tavolo della diplomazia. Ma il numero dei morti e degli sfollati continua a salire.

Eppure, in questo periodo, mentre al crocevia tra mondo arabo e Africa si consumava uno dei peggiori conflitti di sempre, nessuna piazza indignata si è mai riempita, nessuna flottiglia di aiuti umanitari è mai salpata. La guerra civile in Sudan è rimasta invisibile agli occhi del mondo, che ne ha persino frainteso le cause. La pensa così Giorgio Musso, ricercatore in Storia e istituzioni dell’Africa all’Università Roma Tre. “In Sudan non vale la logica secondo cui gli attori interni sono sempre marionette in mano a potenze straniere pronte a dare le carte”.

Caos locale, ripercussioni regionali

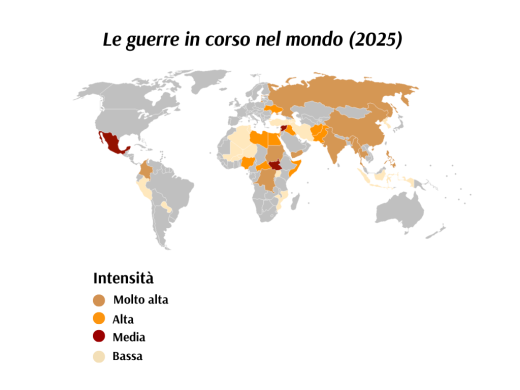

Nel 2025, secondo l’Uppsala Conflict Data Program, nel mondo sono attivi 61 conflitti. Originati da lotte di potere e dispute territoriali, molti di questi si consumano lontano dai riflettori. E il Sudan non fa eccezione: “I motivi primari del conflitto – prosegue Musso – sono il fallimento della transizione di potere iniziata nel 2019 e le rivalità interne all’apparato militare, aggravate da interferenze regionali”.

In Sudan non si combatte per ideali traditi, ma solo per potere e ricchezze. Le Forze di supporto rapido (Rsf), eredi dei famigerati Janjawid (responsabili del genocidio del Darfur nel 2003), sono state il grimaldello che ha permesso a Dagalo di rompere l’intesa con al Burhan. “Create da al-Bashīr nel 2013 come forze paramilitari dello Stato, le Rsf furono portate a Khartum nel 2017 e utilizzate come una sorta di milizia pretoriana”, ricorda Irene Panozzo, già consigliera dell’Ue per il Corno d’Africa e ora consulente politica. Dopo il colpo di Stato del 2021, Dagalo le ha piegate ai propri interessi, facendone il suo braccio armato personale, nonché la leva per controllare il settore minerario nazionale attraverso la compagnia di famiglia al-Junaid.

Ma la guerra civile è alimentata anche da attori esterni come Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. “Abu Dhabi finanzia Dagalo attraverso materiale militare e l’acquisto dell’oro darfuriano, nonostante le smentite ufficiali – sottolinea Sara De Simone, ricercatrice alla Scuola di studi internazionali di Trento – mentre Riad ha inizialmente sostenuto al Burhan, ma non c’è evidenza di un suo schieramento netto”. E poi ci sono le potenze occidentali come Stati Uniti e Regno Unito: ufficialmente schierate a sostegno di una soluzione democratica, sembrano però molto più interessate a contenere l’influenza russa e cinese nel Corno d’Africa.

La crisi umanitaria: oltre 4 milioni di sfollati

In questi due anni, mentre i miliziani di Dagalo assediavano le roccaforti dell’esercito fedele ad al Burhan, il collasso umanitario non si è mai fermato. Secondo l’Unhcr oltre 4 milioni di persone sono sfollate all’interno del Paese e altrettante hanno cercato rifugio oltreconfine. “Chi è scappato dal Sudan fa fatica a ricostruirsi una vita. Più di 4 milioni di persone sono ospitate in Ciad, Egitto, Libia, Sud Sudan, Etiopia, Repubblica Centrafricana e Uganda”, spiega Filippo Ungaro, responsabile della comunicazione dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

I bombardamenti indiscriminati sui civili hanno riprodotto dinamiche già viste in Siria o Gaza. Fame, stupri di guerra e malattie hanno fatto il resto. Un fragile controesodo verso Khartum, tornata sotto controllo governativo da marzo 2025, non basta a invertire la tendenza, mentre la pressione sui Paesi confinanti resta altissima. “Il solo Ciad – ricorda Ungaro – ospita circa 800 mila nuovi rifugiati sudanesi. E gli arrivi non si fermano”.

A complicare un quadro già devastante, il blocco sistematico degli aiuti da parte delle Rsf e i tagli decisi da molti governi, come quello degli Stati Uniti con la sospensione di numerosi programmi dell’Agenzia americana per lo sviluppo internazionale (Usaid). “Il brutale taglio agli aiuti umanitari rischia di debilitare il sistema di protezione a milioni di persone – avverte Ungaro –. Dove sono finiti gli sforzi per il multilateralismo, la protezione dei civili, la risoluzione pacifica dei conflitti? Allontanare i problemi dagli occhi non li fa sparire”.

Sudan, la Gaza d’Africa

Al momento, l’unica certezza è che le due fazioni continuano a rifiutare qualsiasi negoziato, coperte dall’ombra lunga che il dramma quotidiano di Gaza e Ucraina proiettano sull’agenda internazionale.

“Due settimane fa c’è stato un primo spiraglio – ricorda Irene Panozzo – non un passo avanti enorme, ma un seme: un comunicato congiunto di Stati Uniti, Arabia Saudita ed Emirati Arabi con alcune deadline per avviare un processo negoziale. Resta da capire se verrà attuato”.

Nell’attesa, a restare senza sponsor è soltanto il popolo sudanese, vittima di una geografia che non fa notizia. Definire il Sudan una “Gaza dimenticata” non è dunque una formula retorica, ma la prova che l’Occidente continua a pensare che esistano conflitti di Serie A e conflitti di Serie B, in base alla comprensibile vicinanza territoriale e geopolitica. Del resto, se per raccontare la tragedia sudanese serve evocare l’orrore di Gaza, significa che le sofferenze di un popolo da sole non bastano a conquistare le prime pagine di giornali e tv. Discorso valido per tutte le guerre dimenticate sul pianeta, dal Myanmar al Congo, dal Sahel alla Somalia.

E come dimenticare ciò che accade in Yemen. Dilaniato da anni di guerra civile, il Paese mediorientale è tornato al centro dell’attenzione mediatica internazionale soltanto quando gli Houthi – il gruppo attualmente al potere – hanno deciso di appoggiare la causa palestinese nel conflitto tra Israele e Hamas. È la prova di un paradosso crudele: in un sistema che tollera l’oblio di tragedie umanitarie sconvolgenti, i civili yemeniti – come quelli sudanesi – non fanno abbastanza audience. Serve sempre un’eco più familiare perché il loro dolore valga almeno un titolo.